- 咨詢熱線:13770934373

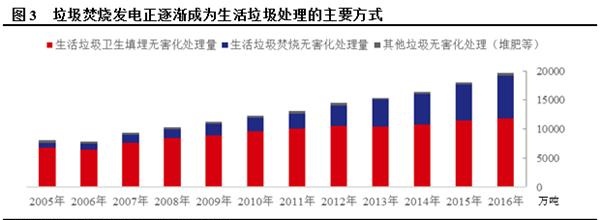

垃圾焚燒發電具有其他垃圾處理方式無法比擬的優勢,其處理規模上升較快。生活垃圾處理大致分為衛生填埋、焚燒和堆肥等方式,前兩種方式為主。從全國來看,衛生填埋目前是生活垃圾無害化處理的主流方式,2016年占比60.32%,但垃圾焚燒符合“垃圾處理十三五規劃”中的“減量化、無害化、資源化”三原則,垃圾焚燒后,一般體積可減少90%以上,重量減輕80%以上。垃圾焚燒后再填埋,可以有效地減少對土地資源的占用。高溫焚燒后可消除垃圾中大量有害病菌、有毒物質和惡臭氣體,同時垃圾滲濾液可以高溫分解,避免污染地下水。垃圾焚燒后產生的熱能可用于發電供熱,燃燒后的廢渣可以用于料生產,實現資源的綜合利用。

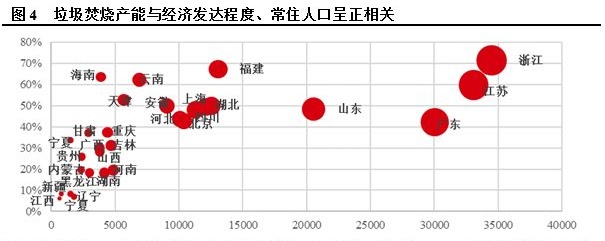

目前在人口密度較高的發達國家,焚燒法已成為城市生活垃圾處理的主要方法并廣泛應用。我國垃圾處理“十三五”規劃提出,經濟發達地區和土地資源短缺、人口基數大的城市,優先采用焚燒處理技術,具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市(建成區)要實現原生垃圾“零填埋”,我國垃圾焚燒方式處理量占比從2010年的18.81已上升到2016年的37.50。經濟發達的東部和沿海地區土地資源緊缺,焚燒處理占比已超過40,經濟相對落后的西部地區,因地廣人稀,現階段以投資規模較小的填埋為主要處理方式。

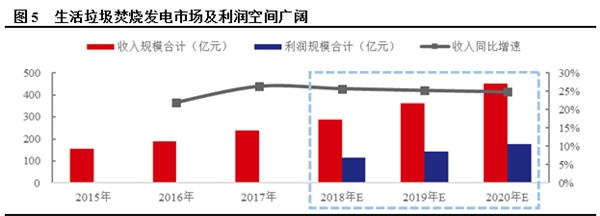

根據垃圾處理“十三五”規劃,到2020年底,設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50以上,其中東部地區達到60以上。生活垃圾清運量上升及垃圾焚燒發電處理方式占比提升均可為行業增長提供支撐。以2016年生活垃圾焚燒無害化日處理能力25.59萬噸/日為基數,按產能利用率80,垃圾處理單價50元/噸,噸上網發電量280度,上網電價0.65元/度,單位產能投資額46萬元/萬噸/日,運營、設備制造及安裝、PPP工程業務利潤率分別為40、35、30測算,中證鵬元預測2018-2020年生活垃圾焚燒發電行業市場空間分別為289.11億元、361.92億元和451.69億元,增速分別為25.67、25.18和24.80,利潤空間分別為113.94億元、142.30億元和177.27億元。

垃圾焚燒發電近年國內投資發展較快,行業集中度有望進一步提升,并購以及國際市場的拓展仍是業內企業的重要戰略方向

我國垃圾焚燒發電的投資發展可能提前完成“十三五”規劃裝機目標。根據《生物質能發展“十三五”規劃》,到2020年,生物質發電總裝機容量將達到1,500萬千瓦,年發電量900億千瓦時,其中農林生物質直燃發電700萬千瓦,城鎮生活垃圾焚燒發電750萬千瓦,沼氣發電50萬千瓦。截至2017年底,全國生活垃圾焚燒發電項目339個,累計并網裝機725.3萬千瓦,年發電量375.2億千瓦時,垃圾焚燒發電共計處理城鎮生活垃圾約10,600萬噸[1]。

垃圾焚燒發電行業集中度有望進一步提升。根據生活垃圾焚燒信息平臺數據,目前垃圾焚燒發電行業TOP20的公司合計擁有產能25萬噸/日,占行業總產能的67。行業目前的109個參與主體中,產能規模小于2,000噸/日的有69個,實力相對較弱的公司在環保標準和環保監管趨嚴的背景下面臨更大的經營壓力,有尋求被整合的可能性,行業集中度存在進一步提升的可能。

并購和國際化發展也成為業內企業重要的戰略方向。2017年固廢領域環保并購金額已超300億元。與此同時,各企業也在運用資本成立各自的產業并購基金、發行綠色債券,力求更有利的發展地位。此外在國家政策導向下,海外并購也成為并購拓展的方向,部分已經走出的企業,搶占歐洲、東南亞、南亞、中東及非洲的市場。